|

性能: 全長 630mm (ストック伸長時833mm) 銃身長 251mm 重量 4.09kg 使用弾薬 9mm×19 装弾数 32発 連射速度 500発/分 下の絵は斉藤さんからいただきました。 ほんとありがとございます≦(_ _)≧ |

||||

| 短機関銃の有効性が実証された戦いは、スペイン動乱とされる。野戦ならともかく、市外戦となってくると、やはり威力がなかろうが連射性がある銃器のほうが良かったのだろう。この少し前の1935年にドイツは徴兵制を復活させ、公然と軍備構築に着手した。1938年になって、ドイツ軍はエルマ社に対して装甲車輌兵員用や空挺部隊用に短機関銃の開発を要請した。 (注:ドイツでは一貫して”マシーネン・ピストーレ”(機関短銃)と呼んでおり、決してサブマシンガン(短機関銃)と呼ばないけども、ここではサブマシンガン(短機関銃)という呼称で統一します) エルマ社は以前にも短機関銃を製作しており、げんにこの頃も新しい短機関銃を開発しており、スムーズにドイツ国防軍に供給できた。これはMP38と呼称され制式採用された。これは当時としては画期的な構造だった。通常は木製ストックを装着していたけども、このMP38は木製部品は一切なく、ストックは金属でできた折りたたみ式だった。今では当然に見受けられるがMP38はそのはしりであったと言える。グリップはプラスチック製で、これも画期的であった。重量を少しでも軽減させるために、ジュラルミンが使用されていた。しかしそれでも4キロという重さは十分重いといえる。 MP38は1938年夏にドイツ軍に制式採用されたため、翌年に起こったポーランド侵攻戦でも使用された。MP38は装甲車輌兵用だけではなく、一般歩兵の下士官にも配備されていた。MP38を使った機動戦は多いに戦果を上げたものの、MP38のいくつかの欠点が指摘されていた。MP38はオープンボルトでボルトが前進した時に発射されるという仕組みだったものの、安全装置がなかった。ようはボルトが後退した時が発射スタンバイなのだが、この状態ではシア以外に支えるものがなく、衝撃でシアが外れると暴発してしまったのである。内部構造をいじるのは時間がかかるため、とりあえずはボルトと連動しているハンドルを引っ掛けるミゾを儲けてそこに引っ掛ければ安全になるという機構を追加した。これはMP38/40と呼称されている。 MP40はMP38をより省力工程で生産させよりコストダウンさせる狙いで開発された。材料はプレス加工の鋼板が使用されて、点溶接が行われた。ジュラルミンは溶接ができないからである。また、より重量軽減としてプラスチックの多用と低炭素鋼を使用してコストの削減を狙った。結果的にいえば重量軽減もあまり達成はされず、価格もMP38が1丁57ライヒスマルク(ドイツ帝国マルク)だったのに対してMP40は60ライヒスマルクとわずかに上がってしまった。ちなみに、当時の60ライヒスマルクといえば今になおせば15万円ぐらいになる。当時からして決して安いものでもなく、逆に当時の各国短機関銃よりも相当高いものだった。

当然ながら独ソ戦でも大量に使用され、大活躍をした。しかしソビエトのサブマシンガンのPTRS1941は71発ドラム弾倉で沢山銃弾が入るので、ドイツ兵の一部はこのサブマシンガンを好んで使用していた。逆にソビエト兵からはMP40が好まれたという。隣の芝生は青く見えたのだろうか?。たしかにMP40の装弾数はPTRS1941の半分以下だったため、MP40の装弾数を倍にしようと計画された。聞こえはいいが、ようは弾倉を2本つけられるようにしただけで、単純に考えても余計に重くなってしまっていた。これはMP40/Ⅱと呼称されたが重量増加してまでの弾数増加はメリットがなく少数が作られたにとどまった。アメリカ軍にもMP40は捕獲され、アバディーンでテストされたが、評価はきわめて高かった。しかし後のアメリカの銃器でMP40の影響を受けたものはない。このMP40も1944年終わりからは生産はされなくなった。この頃になると、突撃ライフルが完成の域に達してこれに統一する向きがあったからだといわれている。しかし、当時のドイツの戦局はきわめて逼迫しており、より製造が単純なEMP44の量産が決定しており、それに移行するためだったとも考えられる。 戦後はドイツ敗北と同時に大多数が連合国に押収された。廃棄処分されたものもあったが、ソビエト軍に捕獲された分は大半が親ソビエト諸国に無料でばら撒かれたといわれる。また、フランス・オランダでは旧植民地の独立紛争でも多数が使用されたという。また、ノルウェーでは1980年代まで戦車兵用のとして配備されていたといわれている。 戦後になって、このMP40は「シュマイザー」という別名が与えられた。シュマイザーとはドイツの銃器設計技師のヒューゴ・シュマイザーからきている。ただ、実際にはシュマイザーはこのMP40の設計には一切関わっていない。そう呼ばれている理由は、第二次大戦中の1943年にアメリカで出されたドイツの銃器マニュアル集でこのMP40が「シュマイザー」と紹介されている所までさかのぼれる。なぜそういった間違いが起こったのかはよく分からないが、これ以降、MP40はシュマイザーと呼ばれるようになったし、これからもずっとずっと呼ばれ続ける事だろう。 なによりも、ナチス・ドイツ軍が出てくる映画には必ずといっていいほど出てくる短機関銃でもある。MP40の名前を知らない人でも1回は見た事がある短機関銃だと言える。その意味では「有名だが無名」の代表格だといえるだろう。 MP38の仕組みには不満があったわけではないのでMP40の形状はMP38とほぼ同じだった。違いはマガジンハウジング(弾倉受け)の部分にミゾが追加され、排莢口の近くの溝がMP40ではなくなっていた。その点を除けば外見は全く同じなので見分けはつきにくい。また左右調整はできるにはできるが、特殊な工具が必要で、部隊の兵器修理係しかその調整工具はもっていなかった。もっとも、微調整を必要とする類の銃器でもないのでそれでもいいのかもしれない。 照準は100mと200mの2つの照準があった。普通のL型照準ではなく、200m用サイトが90°折りたたみ可能になってて倒した状態なら100m照準、起こせば照準が上がって200m照準となった。この仕組みはあまり実戦的ではないのか各国の銃器を見ても真似したものはない。 MP40自体はサブマシンガンだけども、結構全長は長い。回転式のストックがあるけども、これは後にソビエトのAK47Sに影響を与えた。しかし、短機関銃ならともかく突撃ライフルには反動がきついからガタがきやすくAK74Sには横に回転方式のタイプに変更になった。MP40の回転式ストックはガタがこないように常に固定するテンションがかかるようになっていた。つまりストックを伸ばす際と畳む際はつねにボタンを押しておく必要があった。そのために迅速にストックを伸ばすことができなかった。余談ながら、日本のエアガンやモデルガンのMP40では実用性第一のために畳んだ状態と伸ばした状態でのみロックがかかるようになっている。そのために多くの人は「ボタンを押しつづけないとストックが伸ばせない」という事を知らないだろう。

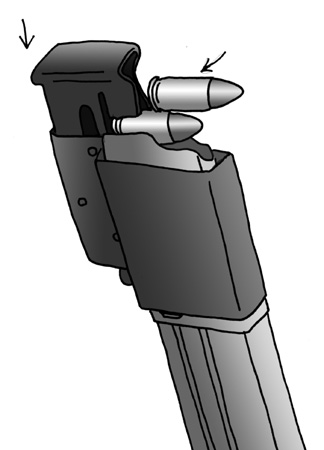

ちなみにMP40の弾倉は32発入ったけども、実際には30発程度込めていた。めいっぱい込めると、バネのテンションでボルトを強く押して排莢不良などジャムらないようにという意味がある。だから「32発」という中途半端な装弾数にしたのかは分からない。ちなみにMP40の弾倉はシングルカーラム・シングルフィールドだった。この方法は弾倉の全幅を押さえられるという利点はあったが、利点はそれだけで、弾倉の全長が長くなるし、シングルフィールドだと装填時の不良も懸念されている。実際、イギリスのステンガンはダブルカーラムだったもののシングルフィールドなので給弾不良は改良されても付きまとった。MP40にはそういう話を聞かないので問題なかったのだろうか? 内部構造はといえば、閉鎖機構はオープンボルトブローバック方式で特に見るべき点はない。閉鎖機構がないのでボルトの重量と閉鎖バネ(リコイルスプリング)のテンションで閉鎖をしていた。実際ボルトは結構大きめで結構重い。ボルトが重いのとリコイルスプリングのストロークが長いので発射速度が500発/分と短機関銃としては遅めになっている。威力がない拳銃弾を使用することもあいまって発射時のコントロールは容易にできる。リコイルスプリングは独特のもので、日本で売られている伸縮する特殊警棒みたいな形をしている。ようは伸縮するカバーで中のスプリングを保護するためだが、この方法はたしかにスプリングを塵や埃から保護できる利点はあるものの、生産が大変という欠点があった。これは戦時には大きな問題になったと想像されるが、結局改善されることはなく1944年の生産中止までこの方法で作られ続けた。この伸縮式カバーのリコイルスプリングを採用した銃器は後にも先にもこのMP40(とその前身のMP38)しかない。やはりコストがかかるわりに効果がないと判断されたのだろうか。 MP40はグリップと弾倉の間がかなり長く、弾倉受け(マガジンハウジング)がフォアグリップの変わりとなっていた。弾倉自体が結構ガタがくるんじゃないかなぁと思えるのだが、どうも問題はなかったらしい。重量は結構重く、普通の拳銃の4倍以上はある。それを拳銃と同じ弾で射撃するのだから反動は殆ど来ない。重心が前にあるために、射撃フィーリングはいい。また、拳銃弾を使うし、銃口と射手の耳が離れているために射撃音もライフルのようにやかましくはなく、連射してもさほど耳にはこない。その点も射撃面では有効だった。問題なのは装填方法で、結構前のほうに重心があるので、弾倉装填の際にはグリップを持つ右手に結構負担がかかった。 コッキングハンドルも銃左側面にあるため左手で操作するようになっていた。これはグリップを握ったままコッキングできるようにという考えだったが、ライフル感覚で操作すると非常に操作しにくい。肩付けして撃っていてもコッキングの際は伸ばしたストックを脇に抱えてやったほうがやりやすい。つまりは伏せて撃っている際は弾倉交換(マガジンチェンジ)は非常にやりにくい。もっとも、そういうジャンルの銃でもないのでそれでも問題なかったのだろう。 MP40は分解は工具なしで行える。まずは、全ての銃を分解する時の必須項目のように、弾倉を抜いてコッキングハンドルを引いて薬室に弾がない事を確認する。安全状態を確認したら左手でコッキングハンドルを握って引き金(トリガー)を引いてゆっくりとコックングハンドルを前進させる。そうした状態で銃を反対に向けて、機関部(レシーバー)下方の弾倉受けと引き金覆い(トリガーガード)の間にあるノブを引いてから左右のどっちかに少し回転させると機関部上部と機関部下部が分離できる。ただ、この状態では完全分離はせず、機関部下部を右に90°ほど回転させてやっと分離ができる。そうでもしないと簡単に離脱してしまうからだろう。そうして分離したら機関部上部のコッキングハンドルを握りながら後方に引き出すとボルトとリコイルスプリングが抜き出せる。ボルトとリコイルスプリングは特に結合はされていないので抜き出した状態で簡単に分離ができる。野戦分解(通常のお掃除)でここまで分解できればOKであとはお掃除して注油して組みたてればベストの状態を保つことができる。この点はMP40は優れた保守性をもつ短機関銃と大きく評価してよいだろう。 バリエーションとして、木製ストックを装備したMP41がある。これは別項を参照してもらいたい。また、特殊バージョンとして32発弾倉を2つ装着可能にしたMP40/Ⅱというのもあった。これは前線で71発装填可能な弾倉をもつPPSh1941がドイツ軍兵士に好評だったために開発されたとされる。その気持ちはわからんでもないが、そう軽い部類の銃でもないMP40にさらに重しを加えるのは現実的ではなかった。フル装填したMP40/Ⅱの重量は5kgを超え、お世辞でも扱いやすい短機関銃とは言えなかった。そのせいか、生産数もごく少数で、最前線の写真で映っているMP40/Ⅱは、まず見かけない。 |

|||||

戻る