|

性能: 全長 505mm 銃身長 230mm 重量 2.90kg 使用弾薬 5.7mm×28 装弾数 50発 連射速度 900発/分 初速 710m/s 下の写真はnonさんからいただきました ほんとありがとうございます ≦(_ _)≧ |

||||||

短機関銃というジャンルの銃は第二次大戦時にあれほど活躍したのに、第二次大戦終了後に急速に廃れた。理由は、第二次大戦中に開発された突撃ライフルというジャンルの銃が実用化された事にあった。突撃ライフルの威力は既存のライフルに劣ったけども、300m程度の威力では人体目標に関してだけいえば決定的な差がでなかった。威力が劣るため反動もきつくはなくフルオートも容易だった。この突撃ライフルの実用化は短機関銃を”威力のない・命中率が悪い兵器”に成り下がらせた。戦車兵自衛用など一部に採用されるにすぎなくなった。

それに挑戦するかのように、ドイツの隣国ベルギーのFN社(ファブリック・ナショナル)でも新しい短機関銃の開発が行われていた。1988年10月にP90(Project 90)という名前で発表された。日本語にすればさしずめ”90年代に向けた(短機関銃の)計画”となるのだろうか?。 開発の経緯はよくわからないが、MP5に対抗してのことだろうと思える。一説には、開発当時(1980年代中頃)の状況を踏まえた説明もある。この頃は冷戦真っ只中で、ワルシャワ・パクト軍の脅威にさらされていた。OMG(戦略打撃軍)による一点集中による打撃戦略が想定されていたため、それに対抗して、NATO軍は大兵力による包囲撃滅戦が計画されていた。無論、包囲するには大兵力が必要で、後方の基地などの戦略拠点に兵力を割けなくなる事が予想された。後方要員は戦闘が主任務ではなく、あくまで警戒任務なので、重たいライフルよりは短機関銃のほうがいい。でも9パラの短機関銃では威力がないから5.7mm×28弾を作って威力をあげた短機関銃を作って軍用に給したともいわれている。 ただ、俺はこの説を支持しない。理由は、高速軽量弾頭は例外なく、ある一定の距離を飛翔すると威力が急落する。特に拳銃弾ではこれが顕著で100m超えたあたりから威力が極端に下がる。弾が軽いので慣性がなく、空気抵抗をモロに受けるのが理由。軍用銃としてはこれは致命的だといえる。また、後方要員が重武装が邪魔ならカービンタイプを装備させればいいだけの話で、そのほうが補給も楽だし新規開発するだけのメリットはない。あと、P90と同時に、同じ5.7mm×28弾を撃てるようにした、”Five-seveN”という拳銃を開発しているが、軍用兵士にバックアップの拳銃なんていらない。というか装備させない。将校用なら、既存の9パラ拳銃で十分だろう。どうせ飾りなのだから。不意に暴漢に襲われたのなら別だが、戦場で指揮官が自分の拳銃を撃たないといけない状況になったらその部隊はもう終わりだろう。

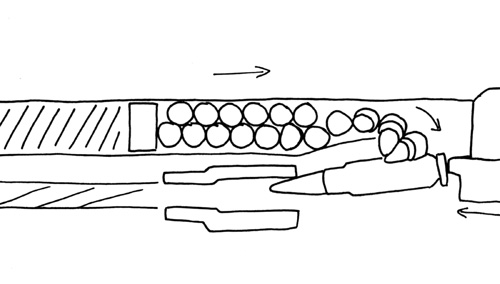

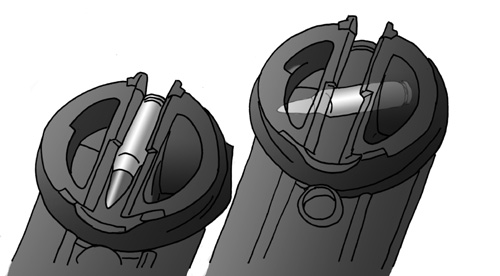

さて、このP90は独創的な形状で銃器関係者の注目を浴びた。ジャンルでいえば、ブルパップ式の短機関銃であるが、その形状は、近未来の映画、具体的にいえばスターウォーズに未来の銃として出てきてもおかしくないような形状をしていた。既存の短機関銃との違いをあげるならば ・弾倉が銃身と平行に配置されている。 (結果、50発という大容量の弾をいれることができた) ・銃床が銃身後尾の延長線上にある (銃床が銃身線上にあるという事は発射時の衝撃で銃口が上にあがらない事を意味する) ・排莢口が下にある (右利きでも左利きでも区別なく撃てる) ・グリップが独立してできていない (銃床の延長線上に穴をあけてできたみたいな感じ。見た目では握りにくそうだが実際にはそうでもない。また、フォアグリップもその延長線上にある) まぁ、大まかにいえばそんな所か?。セレクターはトリガーの下にあり、右利きでも左利きでも訳隔てなく操作ができる。これは室内戦では重要な要素だといえる。なぜなら、室内戦では遮蔽物の都合で、右利きの人間でも左手で持っての射撃が必要となる。たとえば自分の身を守る傷害物が右にあった場合、「俺は右利きだから右手で撃つ」と誰が身を乗り出してまで右手で撃つだろうか?。当然左手に持ち替えて遮蔽物に身を護りながら撃つに決まってる。 弾倉が長く50発はいる理由として、普通の銃器は弾倉に詰まっている弾薬は例外なく弾頭が前を向いた状態で収まっているが、P90は横(左)を向いて収まっている。短機関銃の弾だから横にしてもそうかさばらない。普通の銃の弾倉装填向きが前方を向いている理由といえば、ボルトの前後運動で弾を薬室に送りこむためだけど、P90の場合は当然ながら普通の方法ではそれができない。ちなみにP90もボルトの前後運動で弾を送りこむ。秘密は弾倉にある。弾倉の入り口で弾自体を90°回転させて弾頭を前にもってくる。結構複雑なメカニズムみたいだが、実際には単純なしかけだという。詳細はわからないが、弾倉に弾を込めるさいも、「普通の弾倉とかわらないようにスムーズに入れられる」という。「この弾倉を考えた人は天才だ」と絶賛する声もある。弾倉は透明プラスチック製で残弾確認が容易にできる。しかも弾倉が銃身の上にあり射手の目から見える位置にあるのでよりよく残弾確認が可能となっている。 プルパッブ式の利点として、ボルト可動部分がグリップと銃床の間にあり、ようは自分の手と肩の間で前後運動するので、反動を押さえられるし、銃の全長も短縮できる。その分の欠点として、照準線が長くとれないという欠点もある。プルパッブ式ライフルのステアーAUGやL85A1は光学照準器(ようはスコープ)をつけているように、P90もスコープがついている。ただし等倍。どうせ接近戦でしか使わないのだから倍率を上げる必要はないし、倍率をあげたほうがかえってジャマだからだろう。ちなみに、ステアーAUGやL85A1はスコープが壊れた時用に補助照準をスコープの上につけているが、P90はそういうのは一切ない。つまりスコープが壊れたら諦めなさいという事。まぁ軍隊みたいに荒っぽくはつかわないのでそれでもいいのか。照準器の右横にはマウントレールがつけてある。ここにフラッシュライトなどを装備できるようになっている。また、レーザーポインターがついている。銃口下に装備されていて、電池はグリップ内部にある。ただ、レーザーポインターは高価なわりにその実効性は高いとはいえない。レーザーポインターの光点と実際の弾道は違うし、レーザーポインターに頼ると回りを見なくなってしまうから、あまり好まれない傾向にある。

欠点もいくかある。弾倉に弾が50発納まるので弾倉がかなり大きく予備をもつのにかさばるという点がある。ただ、 「なぁに。1回の任務じゃ50発で十分さ。そのための大容量マガジンだろ?」 という意見があるにはある。あとは単価が高い点も欠点といえば欠点かもしれない。また、人によっては排莢口が下にあるので伏射の際に薬莢が地面を叩きつけて自分の顔にヒットするという点を指摘する人もいるが、警察部隊や特殊部隊は普通の兵隊ではない。特に室内戦を主体としたこのP90には欠点でもなんでもない。室内作戦で誰が伏せ撃ちなどするだろうか?1部屋の制圧に10秒以上かけてはならない彼らになぜ伏せる時間などあるだろうか? さて、いい事づくめのP90ではあるが、各国での採用はあまりなされていない。理由ははっきりしている。使用弾薬が各国スタンダートの9パラではないため、弾自体の単価が高い。また5.7mm×28弾の生産場所は極端に限られているし量産もされていないから単価が上がって当然だといえる。凶悪犯人やテロリストが西洋の鎧みたいな防弾チョッキを全員着ているとはとても思えないし、たとえそうであっても、9パラの弾薬改良で貫通力向上はある程度がなされた。テフロン加工されたKTW弾や、先端を尖らせたTHV弾がよく知られている。つまりは無駄に高価すぎた短機関銃としてその名を残したに過ぎなかった。 筈だった。 1996年12月23日。ペルーの反政府組織MRTA(トゥパク・アマル革命運動)は、突如ペルーにある日本大使公邸に突入。12月23日といえば日本でいう天皇誕生日で日本大使公邸で祝賀会が開かれていた。当然多くの客がいた。そこをMRTAは狙ったわけで、何百人という人質ができた。特にこの祝賀会には当時のペルー大統領のフジモリ氏の母親もきていた。ただ、女子供を釈放した際にフジモリ氏の母親も一緒に釈放し、MRTA側は非常に悔しがったという。さて、MRTA側の要求は同志の釈放・自分たちを国外へ安全に逃亡させる事だった。無論、ペルー政府がそんな要求を呑める筈もない。ペルー軍の特殊部隊は、人質への差入れ品に小型隠しマイクを仕込んだりして内部の情報を探るとともに、トンネルの掘削を開始。同時に日本大使公邸の原寸大模型を大急ぎで作らせて突入の訓練を行っていたという。ただ、MRTA側の要求を少しでも呑めるように交渉は行われている。日本の場合は人質や突入部隊に死者が出るとマスコミが大々的に書きたてるから警察側もおっかなびっくりで対応するが、外国は違う。時間がかかった事のほうが問題にされる。ペルー政府側も、同志の釈放はダメだが突入したMRTA隊員だけを安全に海外に送るという線で話を進めていたらしい。交渉の仲介に当たったのは神父だが、彼も両方との接触でMRTAのリーダー、”ネストル・セルパ”の妻であるナンシーさえ釈放して一緒に海外に送るという方法ならなんとか血を流さずに、ペルー政府の威信失墜も最小限に収めることができると実感していた。その神父は、フジモリ大統領に再三再四請願した。 「ナンシーを私にくれ!!」 しかし、フジモリ大統領は首を縦に振らなかった。理由ははっきりしている。フジモリ大統領は公邸内部に持ちこんだ隠しマイクで内部の情報は多くを理解していた。特にこの神父が主張する”ナンシーだけでも”というのはMRTA隊員幹部同士の話の中でも話題になっており「ナンシーだけの釈放だけでは容認できない。ビクトル・ポライ(MRTAの指導者)と同志20名程度の釈放が最低条件だ!」とネストル・セルパ以外の幹部は不満を漏らしていた。早い話がこの情報をフジモリ大統領が知った時点で、交渉による解決がもはや不可能であることを実感したのだろう。 1997年4月22日15時23分(現地時間)。ペルー軍特殊部隊は公邸内部の大爆発を合図に日本大使公邸に突入を開始。何十人もの黒づくめの特殊部隊員が地上から屋上からはたまた地下から突入した。激しい銃撃戦で特殊部隊員2名が戦死、人質1名が死亡したが、ネストル・セルパを含めMRTA隊員すべてが殺され、やっと、この事件は解決した。この大成功はフジモリ大統領と特殊部隊員をふるいだ足せたが、ただ1人涙を流し会見を行った男がいた。 そう。交渉にあたった神父だった。特殊部隊員2名と人質1名の生命だけではない。14名のMRTA隊員の死も悼んだのだった。1人の人間の力とはあまりにも無力なのか?。いや違う。政治という見えない大きな力に弄ばれた。不幸な男の中の1人だったのだろう。表沙汰にされることはない、政治の暗黒面だといえる。 さて、この突入時に、特殊部隊員の使用銃器は定番のドイツのMP5を始め、なぜかイスラエルのガリルARMやそのスナイパーバージョンも出ていたが、一番注目された銃器がFN社のP90だった。屋上から突入した特殊部隊員の1人が使用していて、屋上に穴があいてそこから射撃している様が全世界へと流れたのだった。なぜゆえに使われていたのかはわからない。一説にはFN社が売りこみと宣伝を兼ねてタダ同然で引き渡され使用されたとも言われるが真相は不明。ともあれ、銃器関係者の一番の注目を浴びたのだった。 ただ、その後も売りこみに成功したとはいえない。もしかしたら誰も知らないところでひっそりと使われているのかもしれない。 しかしながら、その奇抜なスタイルとその性能は銃器史に大きく残ることだろう。 |

|||||||

戻る