火星

mars

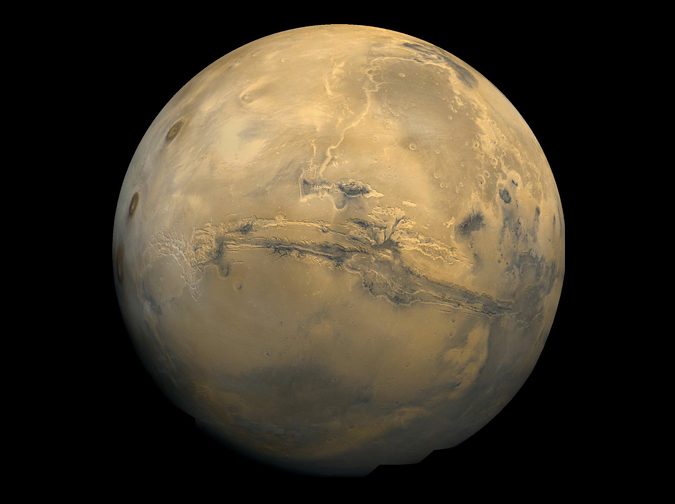

↑アメリカの探査機「バイキング1号」と「バイキング2号」の撮影した写真を合成して 作成した火星の全景。 真ん中の溝はマリネリス峡谷。昔の天文学者が「溝」「運河」と誤認したのも分かるような気もする。 左方にあるのはタルシス3山。いずれも17000m級の高山である。

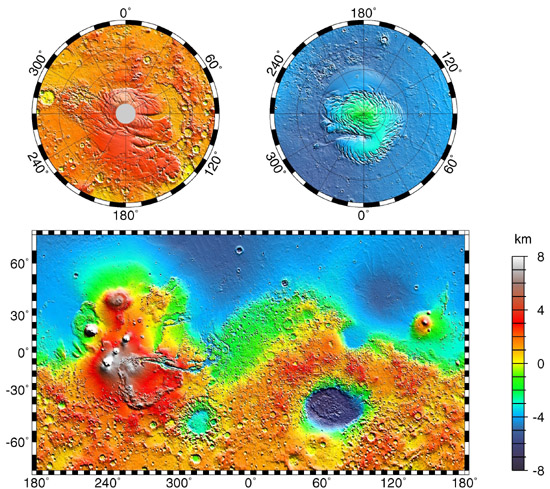

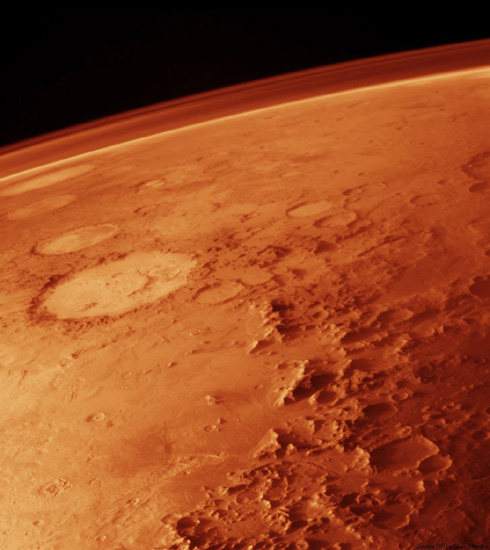

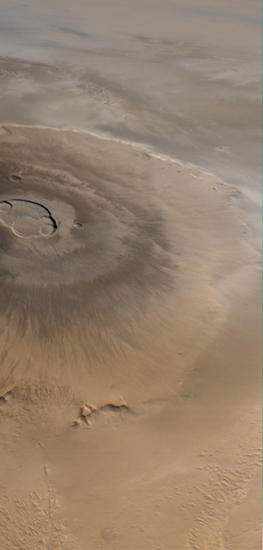

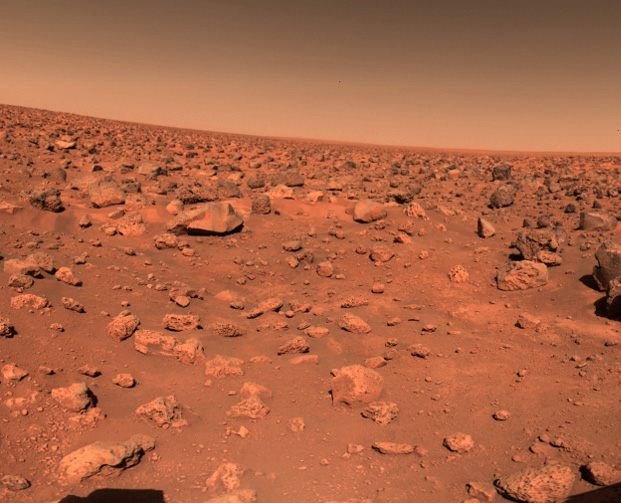

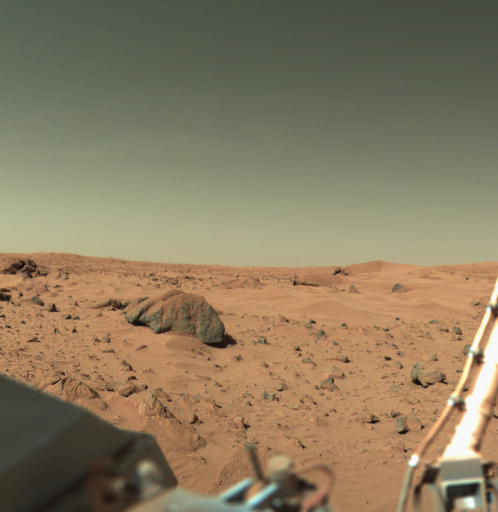

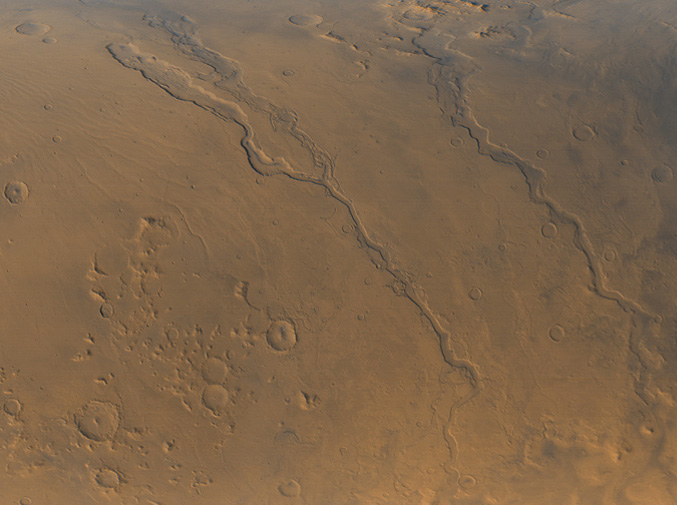

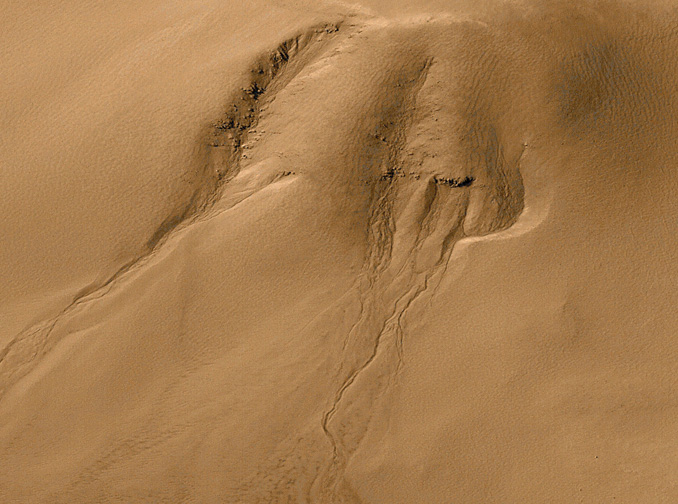

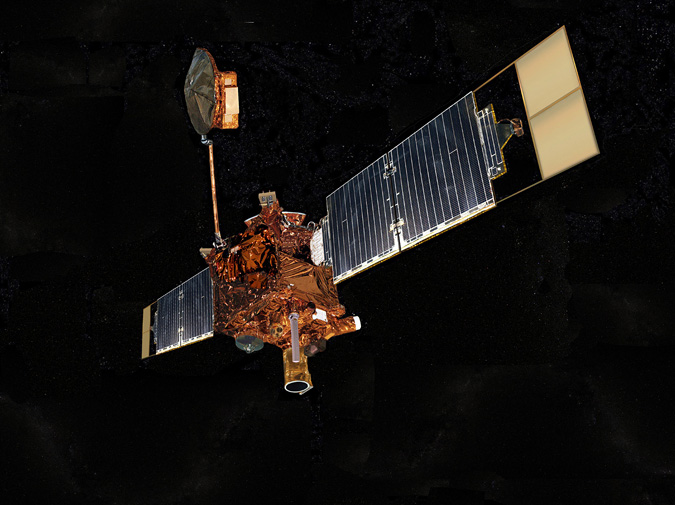

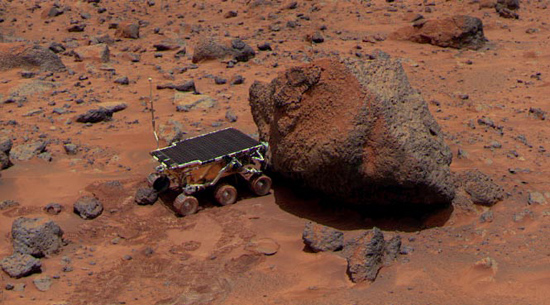

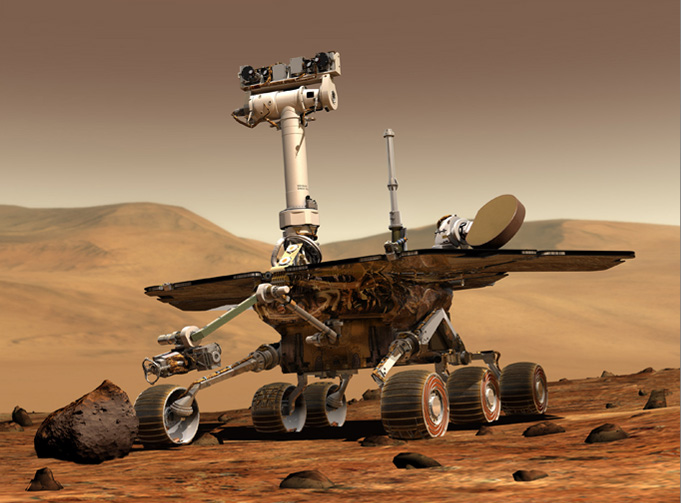

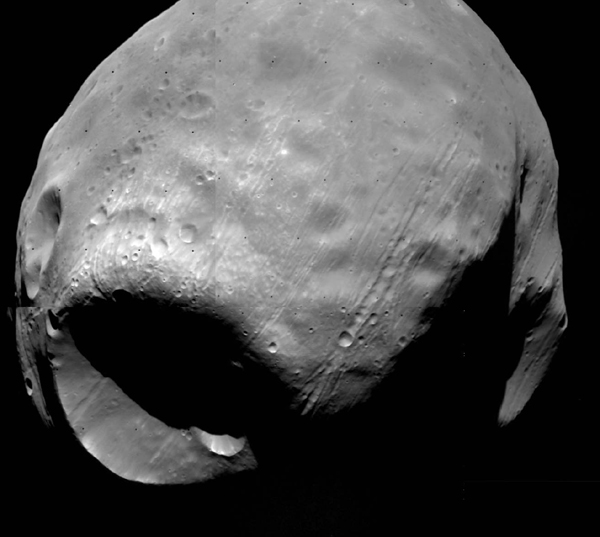

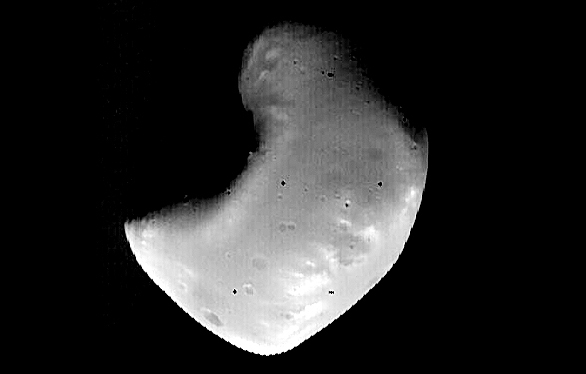

話は脱線するが、欧米の人にとっての赤色は我々日本人以上にインパクトのある色のようで、たとえば太平洋戦争初期にアメリカ陸軍・海軍機の国籍標識は星の真ん中に赤い丸が描かれていたが、これでは日本軍機(白地に赤丸)と誤認するということで、赤丸は削除された。ぱっと見でも、即座に見分けが付くと思うのだが、丸の大小は関係なしに赤色だけは明確に見えるらしい。また、広島東洋カープのチームカラーである赤を決めたのは日本初のアメリカ人監督であるルーツ監督だった(それまでは紺色だった)。ルーツ監督が言うには「赤は日の丸から連想した」とも言われるが、これも赤色のインパクトのせいだろうか。 さて、火星自体は太古の昔から知られていた。当時知られていた5つの惑星(地球を除く)の中でも赤く見えるので注目度は高かったとも言える。 火星をつぶさに観測した1人に、デンマーク出身の天文学者であるチコ・ブラーエがいる。彼の時代にはまだ望遠鏡がなく、肉眼での観測を行っていたが、その観測記録は今から見ても極めて正確であった。彼は惑星や恒星をつぶさに観測して、地動説を裏付けていた。ただし、恒星の観測では年周視差(たとえば地球が夏至の時の位置と冬至の位置では地球の位置がかわるので遠くにある恒星の位置も微妙に変わるはずだが肉眼ではその差がわからなかった)が観測できなかったためにチコは「地球は全宇宙の中心に固定して太陽と月は地球の周りを回っている。しかし他の惑星は太陽の周りを回っている」という変則的天動説を採用した。今から見れば力学的に考えられないが当時の観測を総合した結果であり、チコを責めることはできないだろう。 チコの膨大な観測記録を整理していた助手のヨハネス・ケプラーは火星の動きに着目した。どうも真円で太陽の周りを回っていないことに気づいたのだった。実際に、火星の軌道は楕円で、近日点と遠日点の差は4500万km弱もある。ケプラーはこの楕円軌道に気づき、やはり地球は太陽の周りを回っていると確信した。ケプラーが発表したルドルフ星表は今までの星表の30倍以上の精度があり、航海においては大いに役立った(当時から羅針盤(コンパス)は存在したが、それでは南北の位置しかわからず、経度がわからなかった。惑星を観測すると経度がわかるので目標物がない大洋では精度がある星表は欠かせない)。 大きい楕円軌道をする惑星は他に水星があるが、水星の観測は当時は難しく、火星の楕円軌道がもたらした功績といえる。 火星を最初に望遠鏡で見たのはガリレオ・ガリレイだと考えられるが、特筆した観測結果は残していない。本格的に注目されたのは19世紀の末からだった。この頃になると望遠鏡の性能も飛躍的に向上した。1877年8月12日にはアサフ・ホールによって火星の衛星「ダイモス」が発見され、その僅か6日後にはまたホールによって「フォボス」が発見された。現在の所、火星にはこの2つの衛星しか発見されていない。 火星は軌道上、地球の外側に位置する一番近い惑星でもある。そのため、内惑星の金星と違って観測する機会も多いし表面が雲で覆われた金星と違い、火星は表面が目視できるために、望遠鏡の発達した19世紀末には火星表面の観測が盛んに行われた。盛んに行われた理由はこの他に、火星人がいると思われたのもあった。地球に人間がいるように、金星や火星にも人間がいると思うのは惑星探査機を飛ばして情報を得る前のことなのだから、妄想と笑うことはできまい。 イタリアの天文学者であるジョヴァンニ・スキアパレッリは1877年の火星大接近時に火星の表面を詳しくスケッチした。このスケッチは大雑把には合っていたが(南半分が高地が多い等)細かい所ではあまり合ってはいなかった。当時の観測状況からしていたし方がない面もありスキアパレッリを責めるのは酷であろう。所々に海峡らしきものを発見したスキアパレッリはこれを「Canali(イタリア語で溝の意味)」とした。英語に訳された際に誤って「Canal(運河)」と記載されたため、「運河があるならそれを作った人間がいるはずだ」として火星人の存在は確かなものだとされた。また、当時の観測では火星の色が微妙に変化するために、「これは火星の植物が春頃には生い茂り、晩秋には枯れるためだ」とされた。 アメリカの実業家であったパーシバル・ローウェルは火星に魅せられた1人であった。彼は実業家で財をなし、またハーバード大学で学んだ学力もあり、自身で天文台を建設して火星観測を行った。ローウェルは直線で形成された運河を多数発見した。この観測結果は自身の著書で発表もされた。 「こんな直線的な運河を多数作るのだから、恐らくは統一された国家があるに違いない。また直線で作れるということとこんな大きな運河を作るのだから経済はかなり潤っており、また技術力もかなりあるに違いない」 と結論付けられた。 この話は当時は比較的信じられた。ローウェルがこう発表して数年後にはハーバード・ジョージ・ウェルズによって火星人が地球に攻めてくるという内容の小説「宇宙戦争」も発表された。また、この小説の挿絵での火星人はタコのような形状をしている。理由はちゃんとあって、 ・火星は地球よりも重力が小さいので(直径が地球の半分程度なので、当時から分かっていた)足は軟弱だろう ・重力が小さいのだから大気も薄いはず。大きな呼吸器があるに違いない ・巨大運河を作るのだから知能は高いはずで頭脳が大きいはず そういう理由でタコのような人間だろうと推定されたと言われる。余談になるが、タコの頭に見える部分は実は胴体である。これは洋の東西を問わず間違われていて、映画「仁義なき戦い」で「おどりゃ、タコの糞、頭にのぼりおってぇ!」とヤキを入れるシーンもある。 答えを言うまでもなく今では火星人の存在は否定されている。運河らしきものは存在せず、恐らくはマリネリス峡谷を運河と誤認したと考えられる。火星の色の変化は砂嵐によるものだった。ローウェルは運河の詳細をスケッチしているが、「どこをどうやってみたらこう見えたんだろう?」とコキ下す天文学者も多い。ローウェルは「火星人はいる」という思いこみもあったと考えられるが、当時の観測技術ではいたし方がない面もあったろう。 ただ、火星人の存在を本気で考えるのは戦後になっても続いた。多少は考えが違うとは思うが、ロシアの宇宙科学者である「ヨシフ・シクロフスキー」は1958年に火星の衛星「フォボス」が中空の金属物体ではないかという説を発表した。 彼は火星人がいるとは断言していないが、中空の金属物体ということは作った人がいる事を意味するのだから、間接的に火星人がいると思っていたと考えられる。この詳細は下記に譲るが、アメリカの火星探査機「バイキング1号」の写真を見るとどう見ても自然物にしか見えない衛星だったため否定された。 火星の探査は比較的詳細に行われておりデータはかなり揃えられている。火星の直径は地球の半分ぐらいであり、質量は地球の約10分の1しかない。そのため重力は地球の40%ほどと考えられている。 火星には大気がある。主成分は二酸化炭素で95%ほどを占めている。他には窒素(3%)やアルゴン(1.5%)ほどで、微量ながら酸素やメタンもあるらしい。主成分が二酸化炭素というのは金星も同じだが、大気圧が異様に高い金星と違って、火星の大気圧は地表でも700パスカルほどで、地球でいえば高度35kmほどの大気圧しかない。 火星が地球と似ている点は、自転周期が地球とほぼ同じ(火星の自転周期は24時間40分)で、地軸の傾きも地球と似ている(地球23.4度、火星25.2度)。地軸の傾きがあるので、火星には四季がある。火星の極部分は冬になるとドライアイスの領域が大きくなり、夏になるとドライアイスが昇華してその領域は小さくなる。これは地球からの観測でも確認ができる。四季があるといっても、地球と違い、火星は太陽からの距離が地球よりも遠いために太陽のエネルギー到達が地球の半分ほどしかなく気温が氷点下を脱することはほとんどない。真夏でも10℃に達すればいい方で、最低気温は-160℃にも達するといわれる。火星の平均気温は-44℃ほどと言われる。 火星は気圧が低いながらも砂嵐が発生する。地球からの観測でも確認できるほどの大規模なものである。また、火星には竜巻も発生する。 火星の地形は起伏に富んでいる。火星最大の山はオリンポス火山で、標高は実に25000mにも達する。タルシス3山と言われる「アスクラ」「パボニス」「アルシア」の3つの山は実に17000m級である。オリンポス山は太陽系最大の山であり、地球の最高峰エベレスト山ですら遠く及ばない。オリンポス山は地球からの観測で、砂嵐がおきた状態でもちゃんと見えたためにある程度高い山だという事はわかっていたけどもここまで高い山だというのは探査機を送って初めてわかったことだった。高さもあるが、裾野の大きさも巨大で、裾野の最長部分は実に700kmを越える。ちなみに、火星の高度0mは気温0度で気圧610パスカルの地面と定義されている。火星には海がないため地球の定義(海面が干潮時と満潮時の中間部分が高度0m)が適用できない理由がある。ちなみに、火星の最下層はヘラス盆地の部分で-4000mほどになる。つまり火星の起伏は約30kmで、地球のそれ(エベレスト山とマリアナ海溝の最深部の差の約20km)と比べるとかなりデコボコしていることになる。 火星には大きな峡谷である「マリネリス峡谷」がある。これは最大幅約700km、高さが7kmにも達する巨大な峡谷で、地球のグランドキャニオンが最大幅約30km、最大高約2kmというのを考えると、文字通りのケタ違いの大きさな峡谷であるのがわかる。マリネリス峡谷は地殻の運動でできたと考えられる。マリネリスという名前の由来は、発見した探査機の名前(マリナー9号)から取っている。ただし、マリネリス峡谷自体は、地球上からでも見えるためにかつては違う名前で私的に呼ばれていたこともあったろう。大昔の本では「アガトダエモン運河」と名前が記載されている場合もあった。 火星の衛星は2つある。フォボスとダイモスという名前だが、この2つともアサフ・ホールによって1877年に発見された。ちなみに、火星の衛星が2つあると予測した人物にヨハネス・ケプラーがいる。ただ、観測したわけではなく、単純に「地球は衛星が1つ、木星は4つだから(当時はガリレオ衛星しか発見されていなかった)間の火星は2つ衛星があるだろう」と考えただけだった。 フォボスの軌道半径は9376kmで、火星本体の半径が3397kmというのを考えたら、火星上空6000kmを回っていることになる。この6000kmというのは距離で考えたら長い部類に入るだろうが、衛星の軌道半径という観点からみると非常に近い距離を回っていると言える。火星に近すぎるために、1年に1.8cmほど火星本体に近づいている。じわじわと、しかし確実に接近しているために、数千万年後には近づきすぎて潮汐力で粉々になり、その破片は火星に衝突するか環になると考えられる。 ダイモスは軌道半径23510kmで、この距離は火星の静止軌道の外側にあるために、少しずつ外側に遠ざかっている。 フォボス・ダイモス共に、探査機の写真を見るに、小惑星のような形状をしており、恐らくは火星に近づきすぎた小惑星が、火星の重力に捕らえられたのではないかと言われている。両方とも、平均密度は2.0g/cm3以下であり、炭素含有物が多い岩石と氷の混合物であると言われている。これは俗にC型小惑星とも言われるが発見された小惑星の7割以上がC型小惑星なので、恐らくはこの2つの衛星が元々小惑星帯にいたのは間違いないだろうと考えられる。 上で書いているようにフォボスは中が中空ではないかという説があった。これは火星本体に沈下する数字が年5cmと想定されていたからで、こんなに接近するのは中がカラであるに違いないからと思われていたからで、実際には年1.8cmであり、これは数学的に解決された問題となった。ただし、フォボスの母体とされる小惑星自体は、岩石などが離合集散を繰り返してできているのが多いため、つまりはフォボス自体もいくつかの岩石がくっついて形成されている可能性があるために中空である可能性はある。 火星探査はかつてはアメリカ・ソビエトのしのぎを削る場の1つであった。ただ、ソビエトの火星探査機はことごとく失敗しており、実質的にアメリカの独断場といってもいい。しかしながら、ソビエトは、ゾンド計画・マルス計画・フォボス計画でかなり火星探査に本腰を入れていた。火星に最初に到達できたのはソビエトの探査機であり、火星に最初に着陸した(硬着陸(いわゆる激突)、軟着陸両方とも)のもソビエトの探査機だったが、ことごとく通信途絶しており、満足な観測・写真撮影はできなかった。 アメリカも何度かの失敗ののち、いくつかの探査機を周回軌道にのせ、また、軟着陸を成功させた。マリナー計画ではマリナー4号・7号・8号が接近に成功して火星の写真を送ってきた。マリナー9号は初めて周回軌道への投入に成功し火星の砂嵐が止むのを待っての写真撮影に成功した。ちなみに、現在、マリナー9号の運行は停止しているが同機は今だ火星を周回している人工衛星となっている。少なくとも2022年頃までは人工衛星となり、その後は惑星の摂動の関係で軌道が狂い、火星上に墜落するとみられる。 1975年に開始されたバイキング計画では火星への軟着陸を行った。バイキング計画では2機の探査機が打ち上げられ、その1号・2号ともに打ち上げ・周回軌道への投入・軟着陸に成功した。特に軟着陸に成功して火星の地表の写真は多くの研究者を釘付けにした。その写真に生命が写っていないかを確認したかったのである。火星の写真は地球の荒野とさほどかわらず、その期待は大きかったが、生命らしき物は写っていなかった。動物のような生命体はいないにせよ細菌レベルの生命がいるかの実験を行ったが(火星の岩石に栄養剤をふりかけて生命体がいるならば反応する)生命がいる確証は得られなかった。 その後はボイジャー計画や、宇宙予算の削減もあり火星探査も一旦は途切れた。1990年代になって、ようやくマーズサーベイヤー計画が打ち出された。マリナー計画の時と違い、国威高揚の意味合いは薄く、特に敵国であったソビエト自体がなくなっており、与えられた予算は少ないものだった。70年代まではバックアップを含めて2機をほぼ同時期に打ち上げていたがそんな贅沢はできなくなり、1発必中を目指した。同時期に計画されたディスカバリー計画では「Faster Better and Cheaper」(直訳すれば「より速く、より良く、より安く」となる。日本語的にニュアンスに直すと「ベストでなくてよい。ベターであればよい。とにかく速く安く作れ」という意味合いにもなるだろう)と直接的に「低コスト」を目標に掲げた。 マーズサーベイヤー計画では「マーズ・グローバル・サーベイヤー」が、ディスカバリー計画では「マーズ・パスファインダー」が火星を目指してほぼ同時期(1996年11月と12月)に火星を目指して打ち上げられた。マーズ・グローバル・サーベイヤーは周回軌道にのり、地球の偵察衛星なみの解像度1.4mの高性能レーダーで火星の地形をつぶさに観測した。この成果は期待以上であり、何度も追加ミッションを行った。またマーズ・グローバル・サーベイヤーは火星に着陸した探査機の送信データの中継衛星としても大活躍をした。しかし2006年11月に誤った指令を出してしまい、通信が途絶した。放熱板が常に太陽に向くような制御を行うようなプログラムを送ったためにバッテリー系統が故障したためといわれている。 マーズ・グローバル・サーベイヤーの成功でマーズサーベイヤー計画も順調に行えるかと思えた。しかし次の探査機である「マーズ・クライメイト・オービター」(周回軌道機)と「マーズ・ポーラー・ランダー」(着陸機)では打ち上げに成功したものの、周回軌道への投入・火星への着陸共に失敗した。マーズ・ポーラー・ランダーの失敗は今でも分かっていない。NASAの事後検証では補助エンジンの推進剤であるヒドラジンが不安定にしか作動しなかった。そのために上手く軌道に乗らなかった可能性が指摘された。また、着陸中に着地前に脚が出るようになっているが、その脚がでた時の衝撃が着陸したとコンピューターが判断したらしく、その直後に逆噴射エンジンが切られて、着地ではなく墜落したとも考えられている。着陸機の脚は高度50mほどで出るようにプログラムされていたそうなので、いくら重力が地球の半分以下とはいえその衝撃で壊れた可能性は高いといえる。いずれにせよ推定の域が出ない。 マーズ・クライメイト・オービターの失敗の理由は明確に分かっている。その失敗は実に初歩的なものだった。軌道計算などのデータはマーズ・グローバル・サーベイヤーのものを流用されたが、火星に到達したときの減速(火星の周回軌道に乗るためには、地球からやってきた速度から減速しないといけない。そうしないと火星を通過してどっかに飛んでいってしまう)のための補助エンジンの噴射量が、メートル法でなく、ヤード・ポンド法で計算した数値で入力されていた。これ以前の探査機では自動的に換算されるようになっていたが、同機では予算削減のために省略されていた。また、仮に間違った数値を入れたとしても総合的なシステムチェックで判明するはずなのだが、これまた予算削減のために省略されていた。本当の初歩的なミスだが、いろいろな不幸が運悪く重なったといえる。ともあれ「○○○ニュートン」と数字を入れなければいけないところを「○○○ポンド」と思い込んで計算を行い数字を入力したために4.54倍の逆噴射が行われ(1ニュートン=4.54ポンド)高度150kmの周回軌道に乗せるはずが、高度57kmの周回軌道に乗ってしまった。そのため火星の大気摩擦に耐え切れず破壊されたと考えられる。高度57kmといえば相当な高空で、特に火星の大気圧は低いので大気がないようにも思えるが、火星大気のスケールバイトは100km以上にも達するし、対流圏が60kmほどもある。実際、ドライアイスの雲が高度60kmほどを漂うこともある。どうにせよ失敗したに違いはなく、それ以降のマーズサーベイヤー計画は全て中止になった。 話は戻して、低予算を是とした火星着陸機「マーズ・パスファインダー」は着陸に成功した。着陸方法は今までの逆噴射による減速ではなく、エアクッションの中に着陸機を入れてそのクッションによって着地の衝撃を抑えて地表に降り立つという方法が取られた。この方法は着陸機を頑丈にしないといけない欠点があるがそれでも安価に製作できる利点がある。この方法は大成功を収め、同機の後に着陸に失敗したマーズ・ポーラー・ランダー(前述)とは対照をなす。 マーズ・パスファインダーは着陸機と子機(地表探査車)に分けられる。着陸機本体は地表探査機のデータ送信の中継基地となり、「カール・セーガン基地」と命名された。探査車は「ソジャーナ・ローバー」と命名された。このローバーは着陸機の半径500mほどを走行でき、その範囲内をつぶさに探索した。ローバーの寿命はせいぜい1ヶ月もてば御の字だと思われていた。しかし、実際には3ヶ月間駆動した。それ以降は通信が途絶えたが、どうもローバーではなく着陸機本体が故障したらしい。ローバーはプログラムで「地球からの通信が途絶したら着陸機に接近するように」指示されていたために、恐らくは着陸機の目の前で、受信できるあてのない指令をバッテリーが切れるまでにずっと待ち続けていたと考えられた。 21世紀になってもアメリカの火星探査は続いた。「2001マーズ・オデッセイ」(周回軌道機)を皮切りに「スピリット」「オポチュニティ」(いずれも着陸機)、「マーズ・リコネッサンス・オービター」(周回軌道機)等が打ち上げられて探査を行っている。また、ESA(欧州宇宙機構)も火星探査に本腰を入れだし、「マーズ・エクスプレス」を打ち上げて火星に向かわせた。マーズ・エクスプレスは周回軌道機と着陸機を乗せており、周回軌道への投入は成功したが着陸機の着陸には失敗した。理由は不明だが、着陸前のパラシュートが開かなかった可能性がある。 火星は地球に近く、また、いろいろな期待もあるために今後も多くの探査が期待されている。遠くない将来には有人探査もなされることだろう。  火星探査機「マーズ・グローバル・サーベイヤー」が観測したデータを元に作られた地図。 青く塗られているところは実際には海ではなく低地である。 北方に低地が多く、南方に高地が多いと、必ずしも均一な地形ではないが、 これは地球も同じである。  火星の大気がよく分かる一枚の写真。 赤いのは塵が漂っているのと、見やすくするために色を強調している理由による。  太陽系最大の山「オリンポス山」。 最大といわれても写真ではピンと来ないが、裾野の両端が、東京ー広島間ぐらいあると 考えればその巨大さが分かるだろうか。 見てのように火山としての活動はしていないが、山腹のクレーターが少ないことから 最近まで活動していたと考えられる。 一説には240万年ほど前までは活動していた火山であったと考えられている。 プレートテクトニクスがない火星でここまで大きくなったのは 恐らくは粘性の低いマグマをずっと噴出し続けてじわじわと高くなっていったのだろう。 見て分かるように火口部分は平坦であり、将来的には火星殖民時の受け入れ基地になる可能性もあるだろう。  バイキング2号が着陸した「ユートピア平原」 見た限り地球の荒野とさほどかわらず、温かそうに見えるが (火星の)北緯48°付近であったために、この時点の気温は氷点下だった。 この地点での最低気温はー120℃を記録するなど火星は極寒の地でもある  バイキング1号が着陸したクリュセ平原。手前に見えるのはバイキング1号のランダー(着陸機)。 空が青く見えるが、実際には青くは見えないはずである。 恐らくは写真を見やすくするために色調を変えているのだろう。  マーズ・グローバル・サーベイヤーが撮影した火星の流水の跡。 左上から右下に流れていたと考えられる。 川底が1km以上もある巨大なもので、継続的に流れていたのだろう。 最近のものではなく、数億年前までには干からびたと考えられる。  マーズ・グローバル・サーベイヤーが撮影した直径20kmほどクレーターの内部。 この写真には科学者が驚いた。 素人が見ただけでは水かなにかの液体が流れた跡だとしか見えないが、火星の表面には水はない。 よしんば存在したとしても、火星の気圧は低くすぐに水蒸気になるか低温なので氷になるかのどちらかである。 しかも火星には砂嵐が常に吹き荒れるためこのような地形が長らく残ることは考えにくい。 「ガリー」と命名されたこの溝は、水が関わってできたのは確実なのだが、 どのようなメカニズムでできたのかは分かっていない。 推測される理由の1つに、地下にある氷がなんらかの理由で液体化し一気に溶け出して さながら鉄砲水のように流れ出したという説もある。  火星探査機「マーズ・グローバル・サーベイヤー」 マリナー号やバイキング号とは比較にならない高性能なカメラを搭載し、文字通り火星を裸にするほどの 撮影を行った。 後継機が失敗したために、サーベイヤー計画はこの1機のみしか運用されなかった。 しかし同機は想像以上の大活躍を行い、後の火星探査計画を後押しするきっかけともなった。  火星探査車「ソジャーナ」。 このローバーは火星探査機「マーズ・パスファインダー」に搭載され打ち上げられた。 ローバー自体の重量は10kgちょっとで人間でも簡単に持ち上げられる。 同機は小さいながら火星磁気・風速・気温・大気圧の計測が可能で、しかも岩石の元素を高精度で測定できた。 観測の結果、作られた年代が違う岩石が同じ場所にあったことから、 水が存在し、その水力で運ばれたと推定された。 余談ながら、上写真のローバーは岩にぶつかっているのではなく調査中。 この岩は「ヨギ岩」と命名されている。 このヨギというのは日本人名ではなく、アニメのキャラクター「ヨギ・ベアー」から付けられた。 日本での放映時に「クマゴロー」と訳されたために「ヨギ・ベアー」の名称自体は日本人に馴染みが薄い。  火星探査車「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」。 2機火星に送り込まれたがその2機は「スピリット」「オポチュニティ」と命名された。 重量は185kgもあり人間で持ち上げるのは不可能である。 見てわかるようにいろいろな観測機器を備えている。 人間の目にもみえるのはステレオカメラ。この2つを同時に写すことによって目標物を浮かび上がらせるようにする。 高性能のコンピューターを搭載し自分の判断で障害物を回避して指定されて場所に行ける。  火星探査車「オポチュニティ」が撮影した「ビクトリア クレーター」 地球の光景とそう変わらないように見える。  火星の夕日。火星探査車「スピリット」の撮影。 地球と違い青く見えるのは大気の塵が青色を散乱させるため。  火星の衛星「フォボス」。火星探査機バイキング1号の撮影。 左下のクレーターの直径は約10kmほど。最長部分が26kmほどしかないフォボスにとっては 大衝突だと言える。 大クレーターまわりの筋は衝突の際にできたと考えられる。 直径は小さいが地表から6000kmほどしか離れていないために、火星上から見ると地球における月の4分の1ほどに見える。 火星本体に近いために火星のどこからでも見えるわけではない。  火星のもう1つの衛星「ダイモス」。同じくバイキング1号の撮影。 火星の地上2万kmほどを公転している。フォボスに比べれば平坦だと言えるが 細かいクレーターは多い。いくつかのクレーターは命名されている。  火星から見た地球と月。 火星探査機「マーズ・グローバル・サーベイヤー」搭載のカメラが捉えた地球。 厳密にいえば火星から見た地球ではないが大気が薄い火星では似たように見えると考えられる。 地球人が火星に降り立って、このような地球を目にする日はいつだろうか・・・ |

||||||||||||||||||||

戻る