水星

Mercury

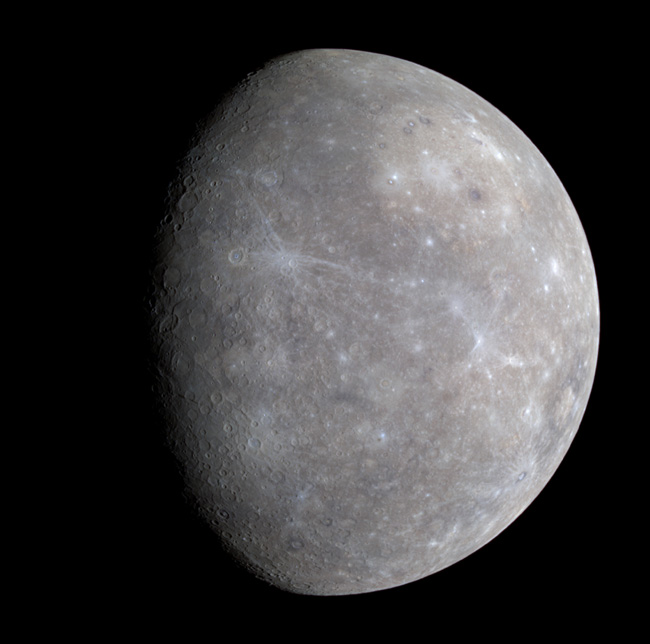

↑アメリカの探査機「メッセンジャー」が撮影した水星 色合いは実際に見える色だと考えられる(見やすくするために意図的に色彩を変える場合もある)。 メッセンジャーがフライバイをしたときに撮影した。 同機はいずれは水星を周回軌道し、もっと綿密な撮影を行う予定である。

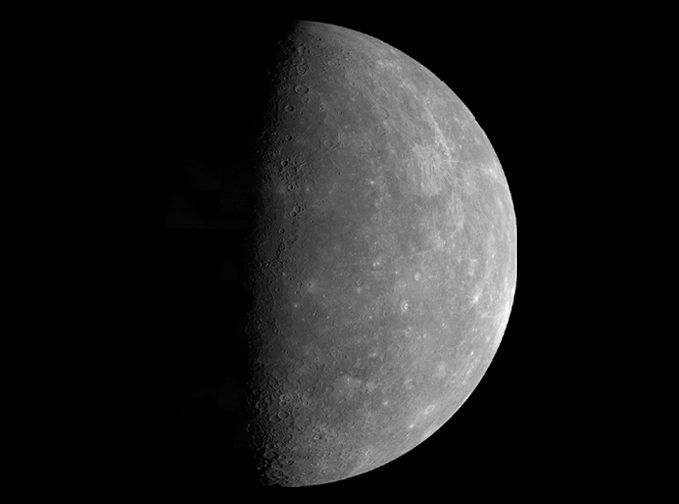

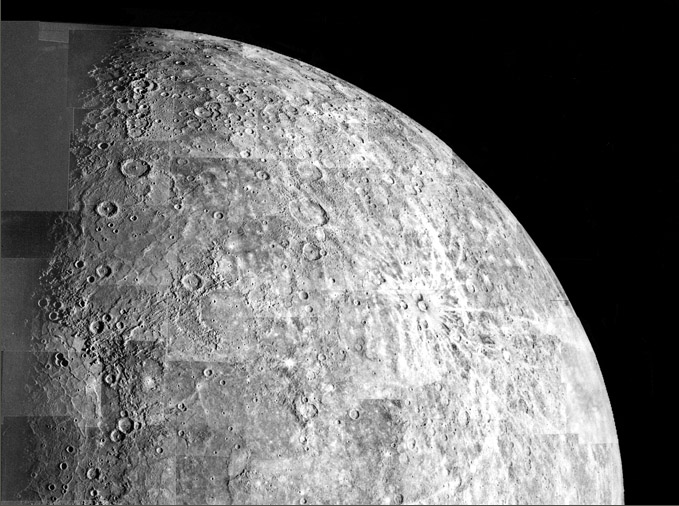

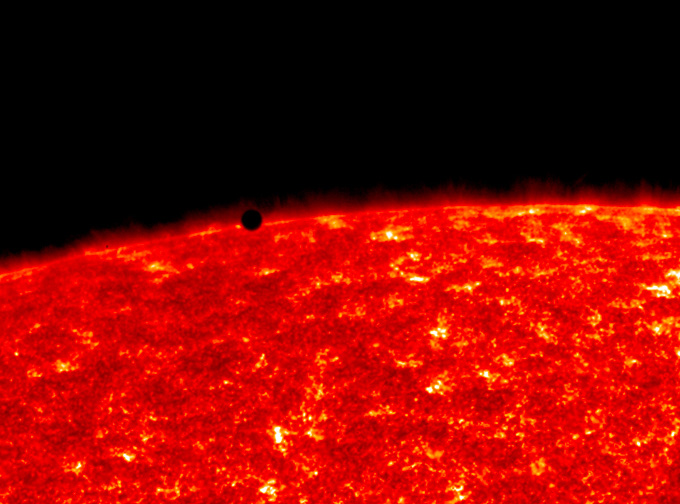

水星はかなり大きな鉄の核がある。核の比率は地球では約17%だが、水星の核は全体の約42%という高比率になる。これは水星が形成される過程において原始水星が他の天体と衝突した際に、太陽風及び太陽の重力で衝突破片が吹き飛ばされたか太陽に飲み込まれたかしたと考えられる。実際、水星にはカロリス盆地という直径1300kmものクレーターがある(写真の水星の真ん中あたり。半分は影で見えない)これは36億年前に直径50km程度の物体が衝突した後と考えられる。また写真を見ても分かるように月のように無数のクレーターがあるのが分かるので、大なり小なりの天体が衝突を繰り返し、じわじわと水星の表面を剥ぎ取ったと考えられる。 別の説として水星の形成過程の時期では原始太陽の活動は活発で、この時に水星の表面温度は3000℃にも達して、岩石が蒸発して、また、原始太陽の太陽風も強烈だったために吹き飛ばされて結果的に鉄の核の比率が高まったのではないかという説もある。 さらに別の説として水星は太陽に近いために太陽風の侵食で46億年の間にじわじわと侵食したのではないかというのもあるが、その説だとクレーターが残っていないはずなのでこの説の信憑性は低い。 探査機マリナー10号の観測の結果、水星の表面温度は昼間が427℃、夜は-183℃と極端に温度差がある。太陽に近いのだから昼間が暑いのは当然として夜にここまで冷えるのは水星に大気がほとんどないからだが(あるにがあるがごく微量。空気がないと熱を保てないから)、この温度差は惑星の中で水星が最大である。また、空気がないといきなり冷えたり暑くならないのだが、水星の自転が遅いために、じわりじわりと暑くなったり冷えたりしている。 水星の自転は58.7日であり、水星の公転が88日だというのを考えるとかなり遅い。水星の自転はちょうど公転の3分の2だが、そのせいで、水星では日の出から次の日の出までが176日と極端に長い1日となってしまっている。 今まで(2007年現在)に水星に向かった探査機はアメリカのマリナー10号しかない。マリナー10号は1973年11月3日に打ち上げられ、翌年の1974年3月29日と9月21日、また更に翌年の1975年3月16日の都合3回接近を行いその都度写真撮影を行った。ただ、全部は撮影しておらず撮った写真は全体の45%に過ぎない。また、太陽を背にしての撮影を行っていないので水星の全体写真は結局取られなかった。そのため公表された写真は半月のようになっている。 水星に探査機が1機しか向かっていない理由は、水星へ探査機を飛ばすのは意外と難しい、地球から打ち上げられたらあとは太陽に向かって飛べばいいわけでつまり太陽の重力を推力にして飛べばいい(落ちるという表現が正解かもしれない)とも思えるが、そうすると水星を通過したら即、太陽に飲み込まれる。だからブレーキは必要となってくる。また、近づいたら近づいたで太陽の膨大な熱を受けるし、地磁気の影響もあって探査機の機械が壊れる可能性も高い。また、これが一番の理由だろうが、地球からの観測で生命がいる可能性がほぼゼロだとみられたから(実際にそうだった)探査をした所で目新しいものはないと考えられたのだろう。 2004年8月3日に、水星探査機「メッセンジャー」が打ち上げられた。本格探査は2011年になってからとなる。マリナー10号が半年で水星に到達したのになぜ7年もかかるかというと、燃料節約のためにスイングバイ(惑星を利用しての加速)を行いながら飛行するためで、地球→金星→金星→水星→水星→水星とスイングバイを行う。飛行ルートは、ちょうどスパイラル降下しながら水星に向かうと思えばいい。飛行ルートは実に約80億キロにまでなる。ちなみに地球−水星の近日点の距離は約1億キロである。予算の都合でこうなったのだろうか。  ↑アメリカの探査機「マリナー10号」が撮影した水星 100枚以上の写真を合成して作られた。太陽を背にしての撮影を行っていないため 半月状態となっている。  水星の拡大写真。 見て分かるように何十枚もの写真を合成して作成された。 見た目には月とあまり変わらないように見える。  カロリス盆地(の右半分)。上の全体写真の真ん中にあるクレーターの拡大写真。 直径が1300kmもある。これは水星直径の4分の1にも相当する。直径70kmほどの物体が衝突してできた痕だと想像される。 太陽系の星の全てにいえることだが、どんな大きなクレーターでもその星の直径の3分の1以上のクレーターは存在しない。 恐らく、そんな大規模の衝突を起こすとクレーターができる以前に衝突した星自体が 粉砕されるのではないだろうか。  太陽面を水星が通過する。 この写真を見るといかにも、水星は太陽の近くを公転しているように見えるが、 実際には太陽の直径の44倍の距離で水星は公転している。 (たとえて言えば、太陽を1mの球体にすれば水星は44m先を回っていることになる) ただ、いかに、太陽が巨大であるかを理解するには十分な写真といえるだろう。 |

||||||||||||||||||||

戻る