土星

Saturn

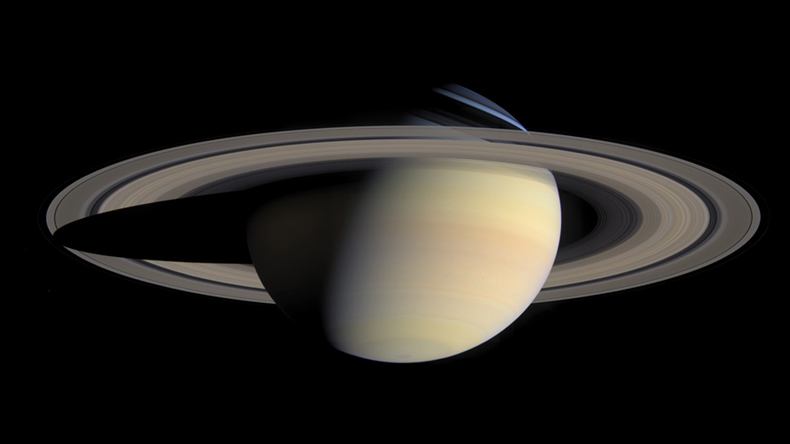

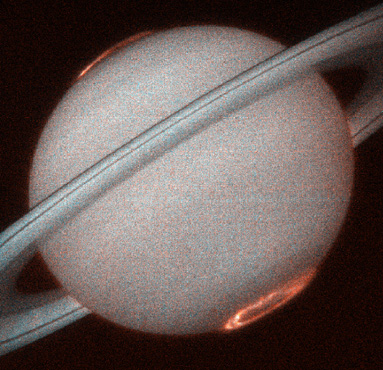

↑アメリカの探査機「カッシーニ」が撮影した土星の写真。 見て分かるように右下から太陽に照らされている。 本来、影の部分は何も写らないのだが、無数の岩石・氷の塊である土星の環の反射光で、 土星本体の影がほんのり映っている。 逆に上部分は暗い。 土星の環で影ができているが、カッシーニの空隙で漏れた光は 土星本体を照らしている。

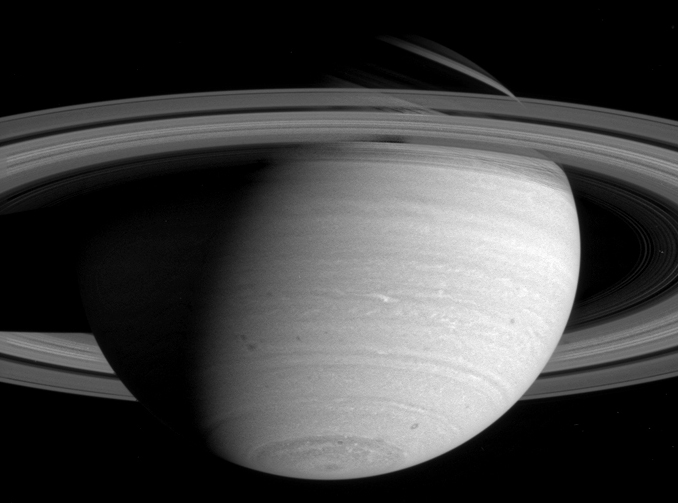

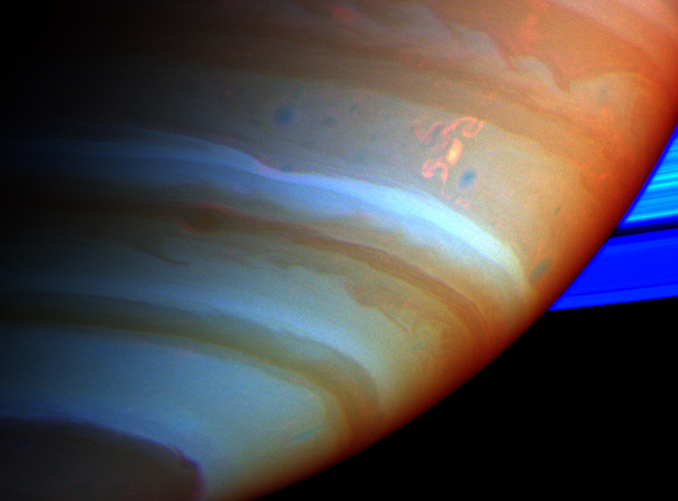

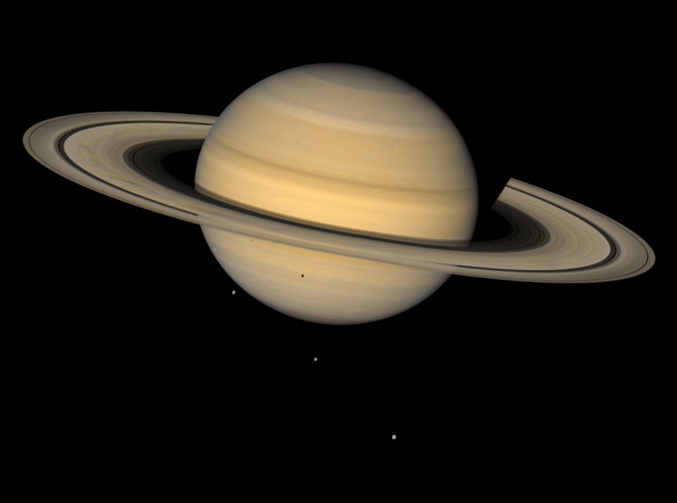

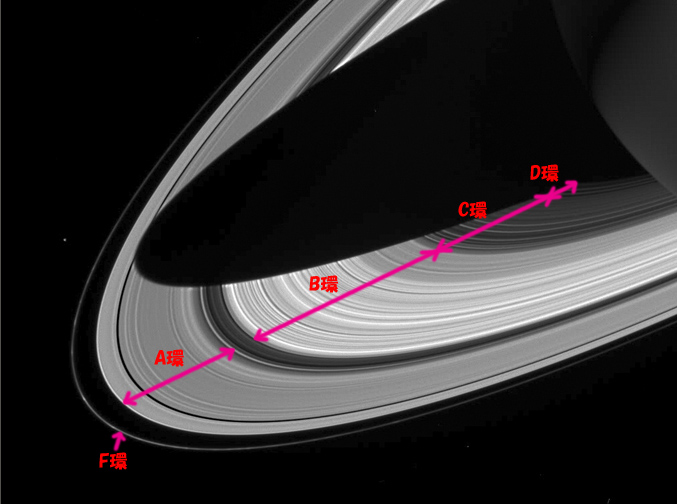

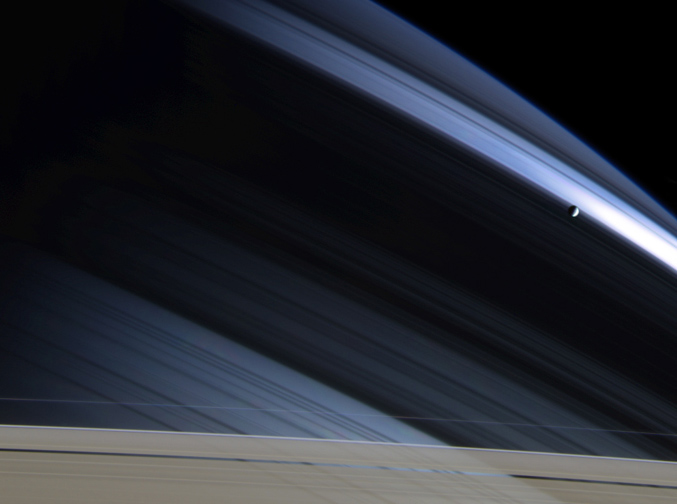

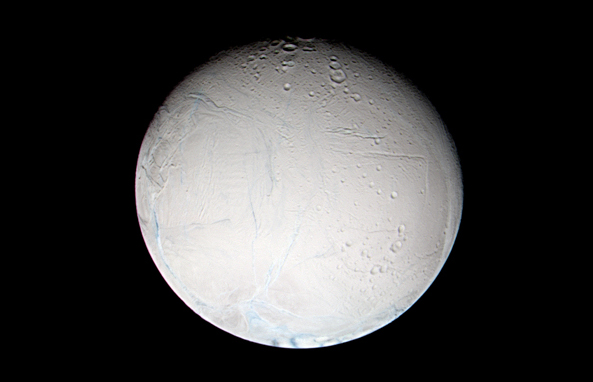

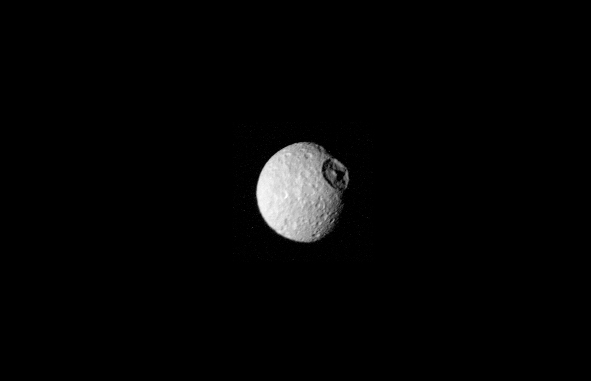

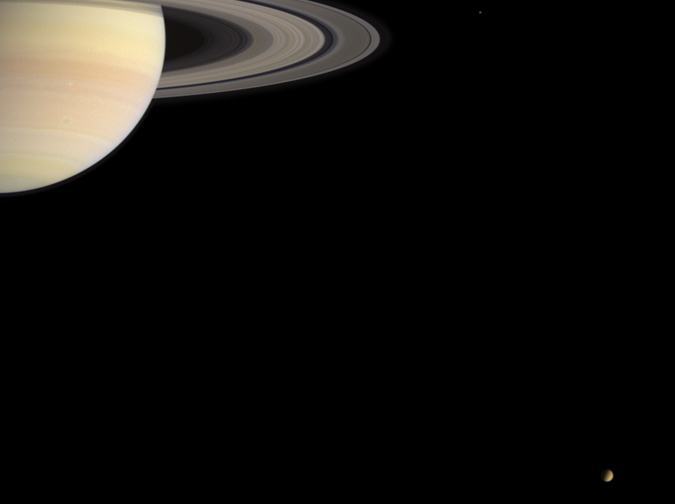

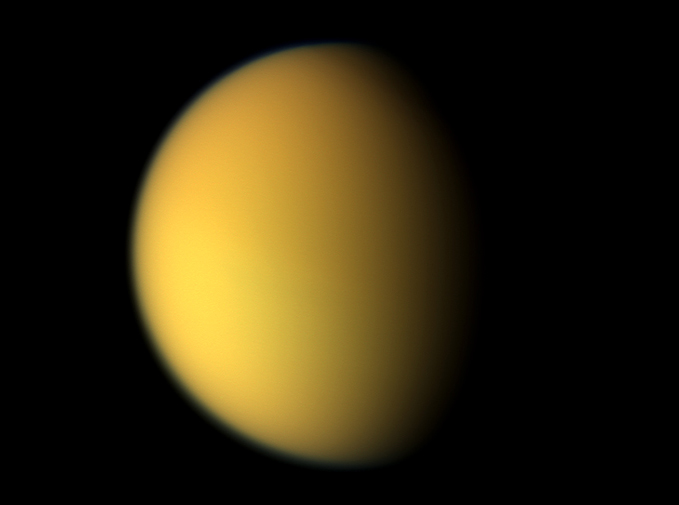

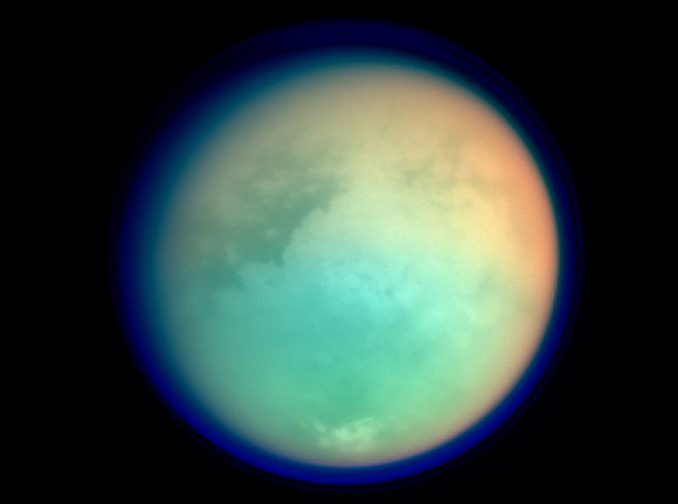

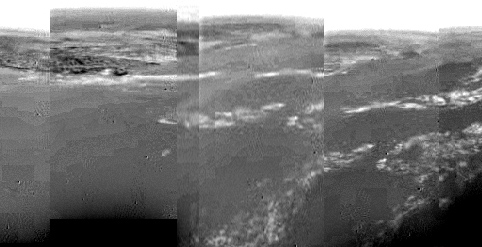

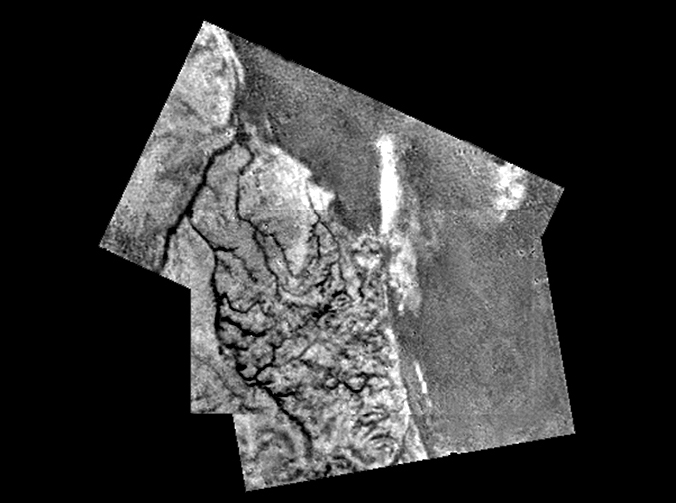

土星は目視で見えるために大昔から知られており、また、天王星が発見されるまでに知られていた惑星の中では一番遠い星でもあった。つまり、「動く星」としては最遠の天体であった(昔は恒星ははるか彼方の天球に固定されていると考えられていた)。 土星を最初に望遠鏡で観測したのはガリレオ・ガリレイだった。その際にガリレオは土星の両脇に1つずつ小さい星を発見している。木星の衛星であるいわゆる「ガリレオ衛星」の発見と同時期であり(1610年)当然これらの両脇の星も土星の周りを回っていないといけないはずだが、長らく観測しても回る気配はなかった。そのためガリレオは土星は3つの星でできている考えていた。 「土星には耳のようなものがあります。土星は3つの星でできており、その3つは位置を固定しており、動いたり変化したりはしません」 と、ガリレオのパトロンであった、トスカーナ公国(今のイタリアのトスカーナ地方にあった国)のコジモ2世大公に書簡を送っている。 土星の周りを公転しないこの土星の耳のような星は、ガリレオが観測していくうちに小さくなっていき、1612年に消えてしまった。消えたと思ったら翌年には再度姿を現した。ガリレオがこの土星の耳の不可解さに悩んだのは想像に難くはない。土星の衛星ならなぜ自転しないのか?。なぜ消えたりするのか?。結局この答えを見出すことはなくガリレオは1642年に78年の生涯を終えた。 今では周知の事実だが、土星に耳はない。これも周知の事実だがガリレオが耳だと思っていたのは実際には土星の輪(環)だった。ガリレオが環と気づかなかったのは望遠鏡の解像度が悪かったことによる。この土星の耳が環であることに最初に気づいたのはオランダの天文学者であるクリスチアン・ホイヘンスが自分で開発した接眼鏡を使った望遠鏡を使って観測してからだった(1655年)。ホイヘンスは土星に耳ではなく環があることに気づいたものの、単一の環だと思っていた。土星の輪が複数に分かれているのを発見したのはフランスの天文学者であるジョバンニ・カッシーニだった。1675年にカッシーニは土星を観測してその環の間に間隔があるのを発見した。そのためにその間隙を「カッシーニの間隙」と呼ぶ。外側をA環、内側をB環と区別するようになったのはこの時からである。ちなみに、今(2008年)までに間隙はカッシーニの間隙を含め6つ、環もAからGまでの環と、リングレットと呼ばれる淡い環、また未確定の環も含めて11本の環がある。一般に知られるのはAからGまでの環であるが、これらは発見した順番にAからアルファベットを当てていったので、土星の内側から順番に並んでいるわけではない。ちなみに、土星の内側からD・C・B・A・F・G・Eの順番になっている。 余談ではあるが、アメリカの土星探査機「カッシーニ」とこの探査機に積んだ子機であるタイタン探査機「ホイヘンス」は彼らから命名されている。 よく知られた事実だが、土星本体の比重は極めて軽く、土星の比重は0.69である。水の比重がが1だから、巨大な水槽があったら土星を浮かべさせられるとよく形容される。惑星の内部構成や大気構成は木星とにているが木星と違って、地球の2倍ほどあると推定される核は外核が氷で、内核が岩石でできていると推定されている。 土星の表面は見た目は穏やかに見える。ただ、木星と大気構成がほぼ同じで、自転周期も短い(赤道面で10時間14分で1回転する)から、内部の活動は凄まじく、赤道付近では常に秒速500mの西風が吹いていると言われるし、探査機が赤外線で土星を撮影すると、雷らしき気象活動が観測された。地球上からの観測では木星のような縞模様は観測できなかったが、探査機の撮影で、土星にも木星のような縞模様があることがわかった。地球上からも次々と高性能の天体望遠鏡や宇宙望遠鏡ができたため、これらでの観測では縞模様は見ることができる。 土星は自転が早いこともあり、木星と同じように赤道付近がひしゃげている(扁平になっている)ひしゃげ具合は木星以上で、土星の赤道直径が約12万km、極直径が約10.8万kmであるから実に10%もひしゃげていることになる。 土星を天体望遠鏡で見た時、圧巻されるのはやはり、土星の環であろう。先に述べたように土星には環がいくつもあるが、地球上で目視できるのはA,B,Cの3つの環のみである。上で書いたように土星に環があるのがわかったのは1655年のことだが、この頃から長らく、土星の環は板のような形状だと考えられた。今ではよく知られた事実だが、土星の環は板ではなく、直径数センチから数メートルの氷の塊の集まりである。恐らくは土星の強い重力に捉えられた彗星がロッシュの限界点を越えて近づいたために彗星自体がバラバラに破壊されてこのようになったと考えられる。土星の環は目視可能で直径が大きなA環で直径約26万キロと相当に大きいが、その厚みは非常に薄く、大きいところでも50mを越えることはない。理由ははっきりしていて、それよりも北側でも南側でも外れた軌道を取った場合、土星の重力と遠心力がつりあわなくなって、どっかに飛んでいくか、土星に飲み込まれるか、環の50m以内に収まるかするからで、つまりこの50m以内の地域が重力的に安定する場所だからと言える。 土星の環は一時的なもので、遠い将来(1000万年以上)には無くなってしまうと考えられる。 土星の環はまだわからない事が多い。なぜ土星にだけこんな大きい環があって木星にはないのかとか(木星の方が重力は大きいのでもっと大きな環があっても不思議ではないはずである)、いろんな疑問点がある。 今の天文学者は土星そのものよりも土星の衛星である「タイタン」の方を注目している。タイタンは太陽系の衛星の中で唯一、濃い大気をもっており(薄い大気ならば他の衛星にもいくつかある)、その気圧は地球の1.6倍もあると言われている。タイタンの大気はほとんど(97%)が窒素でできており、その他はメタン(2%)等の組成の大気で形成されている。 土星の衛星タイタンは、土星の耳が環であることをつきとめたクリスチアン・ホイヘンスによって1655年に発見されている。タイタンは昔から存在が知られていたこともあって、いろいろな天文学者が観測していたが、20世紀になって、タイタンには大気があるらしいことがわかった。 そのために、タイタンには生命がいるのではないかと興味をもたれた。惑星探査機「ボイジャー1号」は土星探査が終了した時、「ボイジャー2号と同じく天王星・海王星に向かわせる」「冥王星に向かわせる」「タイタンに向かわせる」の3つの選択肢があったが、生命の期待を込められていたために3番目を選んだ。大気組成や大気圧の測定が行われたが、いかんせんそれ以上のことは分からなかった。 タイタンが丸裸にされるのは2004年に土星に到達した探査機「カッシーニ」の功績だった。正確にいえば、カッシーニに積んだ子探査機「ホイヘンス」によるものだった。この名前の由来は言うまでもないだろうが、探査機「ホイヘンス」はタイタンへと向かい、なんとか軌道にのって降下に成功。降下中にも写真撮影を行った。軟着陸にも成功し、各種データ収集や写真撮影、タイタンに吹く風の録音・地球への送信も行った。 ただ、生命の存在は確認することができなかった。大気の組成が窒素が主成分なのは地球も同じで、地球の生命が水を生命の源にしているように、メタンを糧にしている生命がいるのではないかと言われているが、発見はできなかった。 地球との距離的な関係もあり大々的に探査されるのは遠い将来ということになるだろうが、もし発見された場合、生物学的には大ニュースとなる。たとえば火星で生命が発見された場合、即、火星と地球で別々に生命が誕生したとは確定できないのに対して(地球でも火星の隕石が見つかっているように、物体の行き来があるので、その物体に乗って生命が移動したという可能性が捨てきれない)、タイタンと地球の間だと物資の行き来ができる距離ではないので、タイタン内部で誕生したという説以外にも、外部要因(彗星などの衝突)という説も出るだろう。 生命の誕生は、現時点では有機物が化学変化を起こして生命(細菌)が誕生したという説が有力だが、少数派意見である「彗星が生命の源という説」が息を吹きかえることにもなる。  赤外線で撮影された土星。 見た目は穏やかな星に見えるが、大気の動きは活発である。 赤道上空では秒速500mの風が常に吹いているという。 また、土星は木星と同じく内部に熱源があるらしく、 太陽から受ける熱量以上の熱を内部から作り出している。その理由はわかっていない。  近赤外線波長で撮影された土星の一部。 白い部分は高高度にある雲。茶色い部分は中高度にある雲。 変な模様を描いている部分は雷雲から放出される雷と想像される。 その形状から「ドラゴン・ストーム」と命名された。  土星の全景。 衛星がいくつか写っているが、右下から「レア」「ディオーネ」「テディス」が見える。 見にくいが土星の環の下あたり、土星と被っている所に「ミマス」がある。 ミマスとテディスの影が土星に写っている。 特にテディスの影がくっきりと写っている。いわゆる日食であるが、ここまでくっきりと写る理由は、 土星と太陽の距離が遠いために、土星側から見た場合、衛星のほうが大きく見えることによる。  土星には地球と同様に磁場がある。 地球では磁場の影響でオーロラがおこるように、土星でも発生する。 上の写真は土星のオーロラである。 ちなみに、太陽の惑星で磁場がないのは金星のみである。そのためにオーロラ現象は 地球と土星だけではなく、火星・木星・天王星でも発生する。 大気がほとんどない水星では起こらず、海王星では発生が確認されていない。  土星の環。ちなみに、これが土星の環の全部ではない。 見て分かるように、A環とB輪の間の空間、いわゆる「カッシーニの空隙」の部分にも 環があるのが見えるだろうか。 ちなみに、地球上からはA・B・C環しか見ることができない。  幻想的な風景。 これは土星探査機「カッシーニ」が見た実際の映像である。 多少分かり辛いが、下に見える灰色っぽいのが土星の環。 奥に見える青白いのは土星本体。 ちょうど環の影にはいっているために明るい部分が縞模様になっている。 ぽつんと浮いているように見える丸い物体は土星の衛星「ミマス」。  土星の衛星「エンケラドス」 見てわかるように氷で覆われた星。アルベド(反射率)はほぼ100%であるために 白く輝いて見える。 氷で覆われている理由は、最近の探査で南極付近に間欠泉らしきものが見つかり そこから水蒸気が噴出しているのも確認された。 恐らくは南極だけでなく他にもいくつかあると推定され、それが氷の供給源になっていると考えられる。 エンケラドスは重力が弱いために、噴出された水蒸気の多くは宇宙空間に逃げる。 土星の環のE環はエンケラドスの噴出物でできていると考えられる。  土星の衛星「ミマス」。直径398kmの衛星。 見て分かるように大衝突を起こしている。 この直径100km以上のクレーターは推定直径5kmほどの物体が衝突してできたと考えられる。 真ん中が丘になっているのはミマスに限らず大型クレーターの特徴で、 たとえば月でも大型のクレーター(概ね100km以上)では 真ん中に丘がある。  土星と土星の衛星「タイタン」 タイタンは直径5150kmの巨大な衛星で、太陽系の衛星の中でもガニメデに次いで大きい。 ちなみに、惑星の水星よりも大きい。 タイタンは英語表記で「Titan」。ギリシャ読みではチタン、あるいはティタンである。 昔の日本ではこの衛星をチタンかティタンと表記していたが、 最近では英語読みの「タイタン」で統一されてきている。 Titanの名の由来はギリシャ神話やローマ神話の巨大な神の名前である。 そのために、これの由来の名前は多く、 元素の「チタン」(いわゆる金属のチタン) 最初の航海で沈没した豪華客船「タイタニック号」 ガンダムに出てくる組織「ティターンズ」 などがある。  衛星タイタンの全景。ボイジャー1号の撮影。 見た目ではオレンジ色の星に見える。この時点では中の地形はわからなかった。  土星探査機カッシーニが撮影したタイタン。 赤外線と紫外線波長を合成して撮影したもの。 タイタンの地形がよくわかる。 周囲の青い部分は靄(もや)。ここから有機物が発見されている。  カッシーニの子探査機「ホイヘンス」がタイタンへパラシュート降下中に撮影した写真。 海に見えるが、実際には干上がっており、液体は存在していない。 左上にはいわゆる海岸の崖らしきものが見える。 −180℃のタイタンでは液体の氷が存在できず、その代わりに、この温度でも液体でいられる メタンが海のかわりになっているのではないかという説がある。 これは干上がったメタンの海なのだろうか。  子探査機ホイヘンスが降下中に撮影した写真。 川のように見えるが実際に川だったのだろう。 タイタンではメタンの雨が降り、地上をこのように侵食していったと考えられている。  子探査機ホイヘンスが着陸時に撮影したタイタンの地表。 岩のように見えるのは氷。 ホイヘンスの着陸の衝撃はあまり強くはなく、カメラに泥のようなものがついていたために 恐らく、ぬかるみのような場所に着陸したと考えられる。 この想定が事実ならば、液体のメタンが地表に多く存在していることになる。 もし、タイタンに酸素が存在した場合、 火をつけた途端に衛星レベルでの大爆発となる。 つまり、今のタイタンに酸素は存在しない(できない)ということだが、そういう意味では 生物がいたとしても原始的な細菌以上の進化は望めないということだろう。  ボイジャー1号が撮影した土星。 土星に最接近した4日後に撮影したもの。 ボイジャー1号は多くの土星の写真を地球に送信してきたが このアングルからの写真はこれ1枚のみだった。 この後、ボイジャー1号はタイタンへと向い、その後は暗黒の宇宙をあてもなく飛んでいくことになる。 |

||||||||||||||||||||

戻る